-01.png)

弁護士と司法書士の違いって?できること・できないことなど、選ぶときのポイントを弁護士に聞いてみた!

弁護士

神野由貴

こんにちは、アソベン編集部です。

本日、弁護士に聞いてみる内容がこちら!

「弁護士と司法書士の違いは?」

「それぞれの業務内容は?」

「弁護士と司法書士、どちらに依頼したらいい?」

などなど、詳しく教えてもらいます!

司法書士と弁護士の違いについて教えてくれる弁護士

【きょうの弁護士】神野 由貴

税関職員の経歴を経て、弁護士に。アディーレ法律事務所にて、不貞慰謝料の請求における交渉・訴訟、また弁護士の視点からマーケティング施策などに携わる。プライベートでは、小学生の頃からの歴史好き。歴史ドラマやYouTube、書籍など、普段から様々な歴史コンテンツを楽しみ、時間ができれば、歴史的な名所にも足を運んでいる。(兵庫県弁護士会 所属)

弁護士と司法書士は、どう違う?

弁護士と司法書士、どちらも法律の専門家であることは知っていても、いざ困りごとが生じた際に、どちらに相談したほうがよいのかわからない、なんて場合も多いようです。

まずは簡単に、それぞれの業務内容について紹介します。

弁護士の業務内容

弁護士は、法律に関するトラブルや紛争を解決する専門家 です。

法律問題について、当事者の代理人として相手方と交渉したり、当事者の代わりに裁判に出席したりすることができます。

基本的に、 当事者間に法律的な争いがあるなど、当事者間で合意が形成できておらず、トラブルが生じている場合には、弁護士の出番 となります。

そして、弁護士の業務は、民事だけにとどまりません。これが、司法書士や行政書士などと大きく異なるところです。

刑事事件において被疑者や被告人の弁護をする、いわゆる刑事弁護も弁護士の主な業務の一つです。

・被疑者:ある罪を犯したのではないかと疑われている人

・被告人:罪を犯した疑いで、すでに刑事裁判を起こされた人

司法書士の業務内容

司法書士は、一言で言うと登記の専門家。 登記は簡単に言うと、特定の財産における「現在の権利関係」などを記録し、社会に公示するための制度です。

不動産登記や商業登記などがありますが、たとえばある不動産の所有者が誰なのかなどが記録されています。また、会社などの法人を設立する際にも、登記手続は必要です。

そういった登記手続の代行が、司法書士の主な業務となります。

当事者が権利関係などについては合意しており、あとは登記手続をするだけ…といったように、トラブルが生じていない場合は、基本的に司法書士の出番 でしょう。

当事者の代わりに民事裁判に出席する、つまり訴訟代理人になることは、基本的に弁護士にしか認められていません。

しかし、司法書士のうち、特別研修を修了し、その後の「簡裁訴訟代理等能力認定考査」に合格した人は、『認定司法書士』になることができます。

認定司法書士になると、通常は司法書士にはできない「簡裁訴訟代理等関係業務」ができるようになります。

簡単に言うと、 認定司法書士であれば、簡易裁判所の管轄となる「請求金額が140万円以下の事件」について、民事訴訟の代理人になれます。

さらに、「請求額が140万円以下の法律相談や交渉」にも対応可能です。

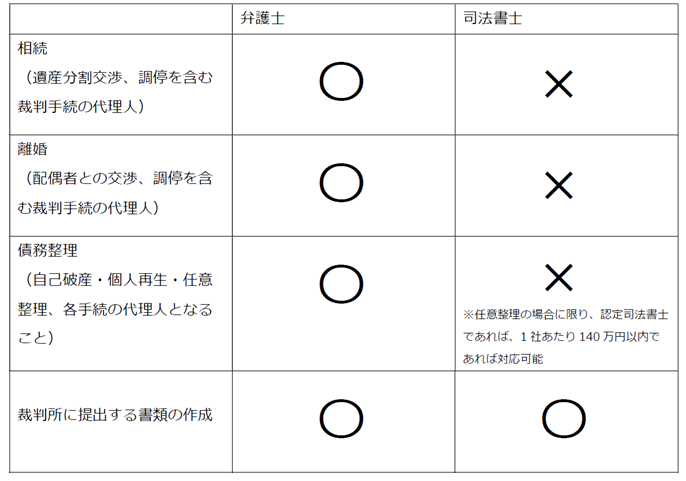

弁護士と司法書士が対応できる業務

それでは具体的に、弁護士と司法書士はそれぞれどういった業務に対応できるのか。民事上の主な法律問題について、表にまとめてご紹介します。

【金額別】

【事件類型や業務別】

請求額(債務整理の場合は借金額など、争いとなっている金額)が140万円を超えるかどうか が、一つの大きな目安になるでしょう。

弁護士と司法書士、どちらに依頼すべき?

基本的には、依頼する予定の業務内容に応じて、弁護士と司法書士を使い分けるのがよいでしょう。

たとえば 登記手続の代行において、法的には弁護士も取り扱うことができますが、登記業務を得意分野とする司法書士に任せるケースが多い です。

したがって、登記手続の代行だけを依頼したいのであれば、弁護士より比較的費用が安いことが多い司法書士に依頼するとよいでしょう。

(※)ただし、それぞれの弁護士や司法書士によっても費用は異なるため、必ず事前に金額を確認したうえで、依頼するようにしてください。

弁護士に依頼したほうがよいケース

業務内容によっては、弁護士に依頼したほうがよい、または弁護士にしか対応できないケースもあります。その具体的なケースについて、いくつかご紹介していきましょう。

|請求額が140万円を超えるかもしれないケース

当初、請求できる金額は140万円を超えることはないだろうと思って認定司法書士に相談したものの、 相談の途中で「140万円を超える金額を請求できそうだ」と判明することがあります。

そうした場合、その認定司法書士は直ちに法律相談を中止しなければなりません。

また、相談の途中であればまだよいですが、なかには依頼後に140万円を超える事件であることが発覚する可能性もあります。

そうなると、結局は弁護士に依頼しなおす必要が生じるため、二度手間になったり、場合によっては費用が余計にかかってしまいかねません。

|第一審では決着しそうにないケース

当事者の対立が深刻であり、一方が判決に納得しそうにないなど、 控訴される見込みが大きいケースも、弁護士に依頼したほうがよい でしょう。

認定司法書士であっても、訴訟代理権があるのは簡易裁判所の事件だけです。

そのため、控訴された場合など、 簡易裁判所の管轄でなくなった際には、認定司法書士は訴訟代理権を失う ことになります。

そうなると、(自分で対応しないのであれば)また弁護士に依頼しなおす必要が生じるため、やはり二度手間となるおそれがあります。

|家庭裁判所の対象事件(例:離婚や相続)

たとえば、離婚事件において、離婚することやその他の離婚条件には合意できているものの、100万円の慰謝料請求について争いがあるとします。

140万円を超える請求ではないため、認定司法書士であっても一見対応可能に思えますが、このケースは弁護士にしか依頼することができません。

なぜなら、離婚事件は家庭裁判所の対象事件となります。前述のとおり 認定司法書士は、簡易裁判所の訴訟代理権しか認められないため、対応できない のです。

また、家庭裁判所における調停や裁判をするまでに至らない離婚事件であっても、配偶者との交渉といった業務は、弁護士しか取り扱うことはできません。

【補足解説】

また 「相続事件」も、弁護士に依頼した方がいい分野 だといえます。

相続事件は離婚事件と同様に、基本的に家庭裁判所の対象事件です。そのため、ほかの相続人との遺産分割交渉や、家庭裁判所における裁判手続の代理を司法書士に依頼することはできません。

もっとも、 相続人調査や相続登記だけを司法書士に依頼することはできます。

また、遺産分割交渉は司法書士に依頼できませんが、遺産分割協議書の作成だけを依頼することは可能です。

相続人間に争いがなく、登記手続や書面の作成だけを任せたい、といったケースなら司法書士に依頼するとよいでしょう。

|債務整理の場合は?

債務整理も、弁護士か司法書士かで迷う方が多い類型の業務です。

個人の債務整理には、主に「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3つがあります。

まず任意整理の場合、 借金の額が1社あたり140万円以内であれば、認定司法書士に依頼できます。

しかし、自己破産や個人再生は地方裁判所に申し立てることとなっているため、 簡易裁判所における代理権しかない認定司法書士が申立代理人となることはできません。

【補足解説】

自己破産や個人再生において、司法書士にも、裁判所に提出する書類を代わりに作成してもらうことはできますが、 形式上は本人による申立てとして扱われ、裁判所での手続や対応も基本的に自分で行う必要があります。

もっとも、その分費用が安く済むことが多いため、書類作成だけを司法書士に依頼し、自分で自己破産の申立てをするケースも一定数あるようです。

まとめ

弁護士と司法書士は、どちらも「法律家」と呼ばれることがありますが、 弁護士は法律と裁判の専門家、司法書士は登記の専門家 、と言われることも多いようです。

また、当事者間に法的な争いがある場合においては、基本的に弁護士しか代理人になることはできません。

ただし、司法書士のなかでも認定司法書士に限っては、簡易裁判所における訴訟代理権が認められています。

弁護士は一般的に法的トラブルの解決を主な業務とする一方、司法書士は登記手続の代行など、当事者間の対立が生じていない場合によく登場します。

弁護士と司法書士、どちらに相談・依頼すべきか迷った場合には、当事者間における法的な争いの有無を判断基準にしても良いかもしれませんね。

-01.png)

-01.png)

【補足解説】